紀香港原生金釵鳳尾蕨(Pteris

fauriei Hieron)之二倍體及三倍體變異種

翱鵰,

2009 年

7

月 14

日

發現之經過

金釵鳳尾蕨 (Pteris fauriei

Hieron.), 很多文獻稱之為傅氏鳳尾蕨(其實後者較為合乎原義, 但祗要辨清中文名稱所代表之物種便可以, 無需再作不必要性之論說),

為一種廣泛分布於香港各處的中型蕨類之一, 主要生於林下較為陰暗的角落處, 但最近我們在勘查香港地質的計劃中, 分別在香港島的鶴咀海岸地帶及摩星巔兩地發現生長形態異常的金釵鳳尾蕨小種群,

當時因忙於繼續進行《香港地質志》的標本採集及編輯工作, 這個發現被暫擱了下來。 金釵鳳尾蕨 (Pteris fauriei

Hieron.), 很多文獻稱之為傅氏鳳尾蕨(其實後者較為合乎原義, 但祗要辨清中文名稱所代表之物種便可以, 無需再作不必要性之論說),

為一種廣泛分布於香港各處的中型蕨類之一, 主要生於林下較為陰暗的角落處, 但最近我們在勘查香港地質的計劃中, 分別在香港島的鶴咀海岸地帶及摩星巔兩地發現生長形態異常的金釵鳳尾蕨小種群,

當時因忙於繼續進行《香港地質志》的標本採集及編輯工作, 這個發現被暫擱了下來。

近時收到一個來自臺灣的電郵, 函中提到一種生於澳門的 "海岸鳳尾蕨" 的品種是否與分布於臺灣的傅氏鳳尾蕨變種(

Pteris fauriei var. minor )有著某些關係

(按: 來函讀者表示僅從名稱作臆測; 事實上連編者亦未見過有關植物)。

為解答這個問題, 不得不追溯至2004年出版的《澳門植物名錄 ( Catálogo

de Plantas de Macau)》― "海岸鳳尾蕨( Pteris hirsuteipes

Y.H.Yan & F. W. Xing )" 是最初出現在有關文獻中, 並聲稱有關品種見於澳門路環黑沙龍爪角, 分布

於臺灣及廣東沿海地區[3],

我們曾在《香港及澳門蕨類植物名錄》中提出疑問: 有關名稱找不到出處,

"海岸鳳尾蕨"是一個名乎其實的裸名(不合格的名稱)。命名者其中一人的名字在穗花蛇菰(他們稱為香港蛇菰)的其中一個裸名(Balanophora

hongkongensis F. W. Xing) 中已經看見過,

他們顯然是內地活躍於跑港、澳植物研究的植物學從業員, 而且似乎有點急功近利, 以至弄出笑話

。所幸的是: 他們尚能知恥近乎勇,

於2005年12月出版的彩色版澳門植物全紀錄著作《澳門植物誌》(第一卷)中已經找不到有關"海岸鳳尾蕨"的資料,

順帶多說一句, "香港蛇菰"卻被認定是一個獨立品種明載於《香港植物誌》(第二卷)中。中國大陸及澳門的科研人員尚且從善如流, 這是不是個教人深思的問題呢?

有關"海岸鳳尾蕨"的問題已經無從考證,

但是臺灣的朋友提及的傅氏鳳尾蕨變種卻引起筆者的興趣: 看到這種一個厚革質小型蕨類植物的數碼照片,

頓時想起去年12月下旬在鶴咀採取的小植株, 以及早期試行種植的分株體, 相較之下, 認定為臺灣讀者所指的傅氏鳳尾蕨變種。現今幾乎所有重要的關於香港蕨類文獻仍未見有關變異種的描述, 故而有必要撰文發表。

關鍵詞

多倍體化(Polyploidization)、金釵鳳尾蕨(與傅氏鳳尾蕨同義)、三倍體

金釵鳳尾蕨變種( Triploid varaint of P. fauriei

) [指名亞變種: Pteris fauriei Hieron. var. fauriei]、二倍體

金釵鳳尾蕨變種( Diploid variant of P. fauriei

) ( Pteris fauriei Hieron. var. minor Hieron.

)、鳳尾蕨科、香港。

蕨類植物的多倍體化(Polyploidization)

現象

多倍體即生物細胞內含有多於兩套染色體的結構, 多倍體化是植物演化的重要現象, 通過這種現象的發生, 固有物種祗進行染色體的加倍形成新個體, 如果有關新個體能夠將其變異的顯性特徵能夠穩定地保存,

而且遺傳給下一代, 這樣便可以在自然條件的協調下, 以較短的時間形成新物種。所以,

發生多倍體現象的物種也就是同種生物其血緣開始進行分道揚鑣的佐證。現時所知的近緣物種就是以這樣的方式, 經歷漫長的歲月產生出來, 故此了解金釵鳳尾蕨的二倍體及三倍體變異種對了解香港的蕨類植物以至生物多樣性有著重要的意義。

在染色體中, 如果有兩個等位基因, 如AA / Aa / aa 型, 為二倍體, 如有三個等位基因者, 如

AAA / AAa

/ AaA / Aaa / aAa / aaa

型, 為三倍體, 金釵鳳尾蕨已知者祗有兩種變異體。就蕨類植物而言, 研究結果顯示瓦韋 [Lepisorus

thunbergianus (Kaulf.) Ching]

低倍體指數(二倍體)較高倍體指數(四倍體)的植株較能適應溫暖的生境(Mitui et al., 1987)。

|

金釵鳳尾蕨 (Pteris

fauriei Hieron.) 複合群之間的差異 |

|

倍體數 |

3 |

2 |

|

孢子數量(孢子直徑)

[1] |

32 (46.1+/-3.7至

53.3+/-5.0微米) |

64 (33.1+/-1.6至

38.6+/-3.0微米) |

|

植株高度:

|

50~90厘米 |

10~30厘米 |

|

羽片顏色及質地 |

草綠色, 紙質 |

黃綠至深綠色,

厚革質 |

|

繁殖方式 |

無性繁殖 |

有性繁殖 |

|

生境區(香港) |

蔽日的草原或林地 |

曠日的草地或海岸邊緣 |

|

香港存在的豐度 |

較常見 |

稀少 |

金釵蕨的分類學位置

蕨類植物門

PHYLUM PTERIDOPHYTA

●真蕨亞門 SUBPHYLUM: Filicophytina

●薄囊蕨綱 (真蕨綱) Class:

Leptosporangiopsida

●水龍骨目 Order: Polypodiales

●鳳尾蕨科

Family: Pteridaceae

●鳳尾蕨屬

Genus: Pteris

● 金釵鳳尾蕨

(傅氏鳳尾蕨) Pteris fauriei Hieron. in Hedwigia 55: 345.

1914; C.Chr. Ind. Fil. Suppl. 2: 30, 1917.

Pteris quodriaurita auct. non Retz.: Check List HK

Pl.1993.

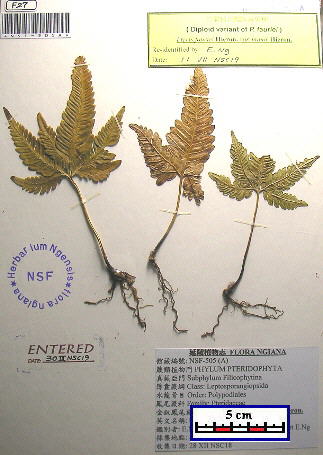

(左) 憑證標本 NSF-F27505背面, 採於大帽山

(右)三倍體金釵鳳尾蕨原變種的生境

●金釵鳳尾蕨(原變種) Pteris fauriei Hieron. var. fauriei

三倍體變異體, 孢子直徑為46.1+/-3.7至 53.3+/-5.0微米[1], 植株高50一90厘米。根狀莖短, 斜升; 粗約1厘米,

先端密被鱗片; 鱗片線狀披針形, 長約3毫米, 深褐色, 邊緣棕色。葉簇生; 柄長30一50厘米, 下部粗2–4毫米, 暗褐色並被鱗片, 向上與葉軸均為禾稈色,

光滑, 上面有狹縱溝; 葉片卵形至卵狀三角形, 長25–45厘米, 寬17–24(30)厘米, 二回深羽裂(或基部三回深羽裂);側生羽片3–6(9)對,

下部的對生, 相距4–8厘米, 斜展, 偶或略斜向上, 基部一對無柄或有短柄, 向上的無柄, 鐮刀狀披針形, 長13–23厘米, 寬3–4厘米, 先端尾狀慚尖,

具2–3(4.5)厘米長的線狀尖尾, 基部漸狹, 闊楔形, 蓖齒狀深羽裂達到羽軸兩側的狹翅, 頂生羽片的形狀、大小及分裂度與中部的側生羽片相似, 但較寬,

且有2–4厘米長的柄, 最下一對羽片的基部下側有1片蓖齒狀深羽裂的小羽片, 形狀和上側的羽片相同而略短; 裂片20一30對, 互生或對生, 毗連或間隔寬約 l

毫米 (通常能育裂片的間隔略較寬, 達2毫米), 斜展, 鐮刀狀闊披針形, 中部的長1.5–22厘米, 寬4–6毫米。通常下側的裂片比上則的略長,

基部一對或下部數對縮短, 頂部略狹。先端鈍, 基部略擴大, 全緣。羽軸下面隆起, 禾稈色, 光滑, 上面有狹縱溝, 溝兩旁有針狀扁刺,

裂片的主脈上面有少數小刺。側脈兩面均明顯. 斜展, 自基部以上二叉, 裂片基部下側一脈出自羽軸, 上側一脈出自主脈基部,

基部相對的兩脈斜向上到達缺刻上面的邊緣。葉幹後紙質, 淺綠色至暗綠色, 無毛(幼時偶為近無毛)。孢子囊群線形, 沿裂片邊緣延伸, 僅裂片先端不育:褒群蓋線形,

灰棕色, 膜質, 全線, 宿存。產臺灣、浙江、福建、江西、湖南南部、廣東、香港、澳門、廣西、雲南東南部。生林下溝旁的鹼性土壤上,

海拔50一800米。其他如越南北部及日本均有分布。模式標本採自日本南部。[6]

香港產地: 香港島(爐峰峽、柏架山、石澳、鶴咀?)、新界(大埔滘、大帽山、西貢)、離島(南丫島),生於林下較為陰暗的草原或林地。

●百越鳳尾蕨(變種) Pteris fauriei Hieron. var.

chinensis Ching et S.H.Wu in Acta Bot. Austro-Sinica 1:

10, 1983.

本變種不見於香港, 延陵植物標本閣無憑證標本以資對校, 特徵完全根據《中國植物志》之描述:

側生羽片闊披針形, 長 16–22厘米, 中部寬4–6厘米, 羽片中部的裂片長2 ~3.5厘米, 寬(5)6–8毫米。

產於臺灣、福建、廣東、海南、廣西及貴州南部(獨山)。生山谷林下,

海撥300一700米。模式標本採自廣東。

(左) 憑證標本 NSF-F27505(A), 採於鶴咀

(右)二倍體金釵鳳尾蕨變種的生境

●金釵鳳尾蕨變種

[小金釵鳳尾蕨, 暫未有統一命名: 濱鳳尾蕨(臺灣的植物網朋之新擬名, 2005年)] Pteris fauriei Hieron. var. minor Hieron.

in Hedwigia 55: 347. 1914;T: Faurie 685.

二倍體變異體, 孢子直徑為33.1+/-1.6至 38.6+/-3.0微米[1], 植株明顯較原變種矮小, 葉片呈原革質,

黃綠色, 其他生物學特徵與原變種基本一致。迄今為止, 已知在臺灣本島及鄰近島嶼有廣泛分布,

香港現知零星分布於鶴咀瀕臨海岸的草地上, 以及在摩星嶺的山坡上形成小型種群。

二倍體金釵鳳尾蕨變種在人工環境(15~22℃)的發芽時狀態

主要參考文獻

[1]

Huang Yao Moan, Chou Hsueh Mei, Wang Jenn Che, Chiou Wen Liang, The

distribution and habitats of the Pteris fauriei complex in Taiwan,

Taiwania, 52(1): 49-58, 2007

[2] Huang Yao Moan, Chou Hsueh Mei, Hsieh Tsung Hsin, Wang Jenn Che, Chiou

Wen Liang, Cryptic characteristics distinguish diploid and triploid varieties

of Pteris fauriei (Pteridaceae), Can. J. Bot. 84: 261-268

[3]《澳門植物名錄2004》(Catálogo

de Plantas de Macau 2004 / Check List of Macao Plants 2004),

中國科學院華南植物園、澳門民政總署園林綠化部, 2004 / 12.

[4]《香港植物誌

-蕨類植物門 》吳兆洪等 編著, 嘉道理農場暨植物園, 2003/08.

[5]《廣東植物誌》第七卷

吳德鄰 編, 廣東科學技術出版社, 2006/03.

[6]《中國植物誌》第三卷第一分冊, p.67.

本網頁中所有圖片及文本受延陵科學綜合室版權保障

All images and text on this page are

copyright protected © Acta Scientrium Ngensis

|