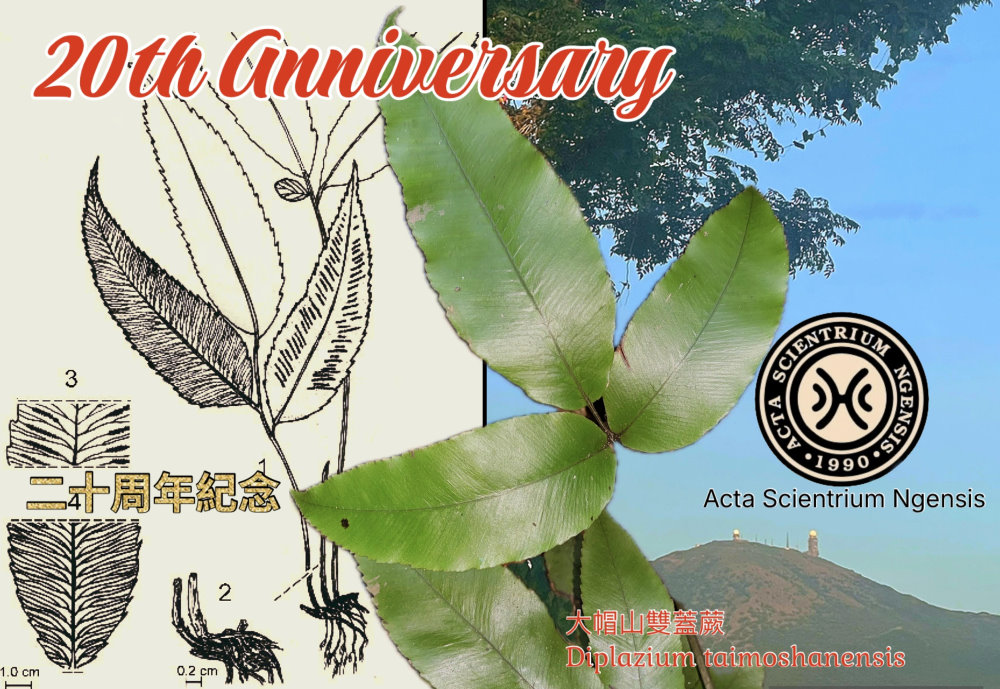

大帽山雙蓋蕨20周年

大帽山雙蓋蕨的研究已經進入第20個年頭,我們透過傳統的特徵分類學,以致培育種植對比作為研究,但沒有採用分子生物學這們新玩意,過去分子生物學曾經將鳥類系統分類等一塌糊塗,估計這種分類學的採用,還需要有待時間改良。圖中見到2005年、2015年、及2025年植株的情況,坦白而言2025年的現在,情況大不如前,植株數量大量減少。 (圖片來源:延陵科學綜合室)

大帽山上眺望大東山、鳳凰山、彌勒山,這都是香港生物多樣性的寶庫。(圖片來源:延陵科學綜合室)

落戶在大帽山上牛隻,牠們與大帽山唇齒相依,在2005年到如今,估計牠們與筆者共同見證這種香港特有蕨類植物的發現。(圖片來源:延陵科學綜合室)

照片的大帽山雙蓋蕨是2015年研究時採集的,現時生怕影響它們,只能觀察不能把玩了。 (圖片來源:延陵科學綜合室)

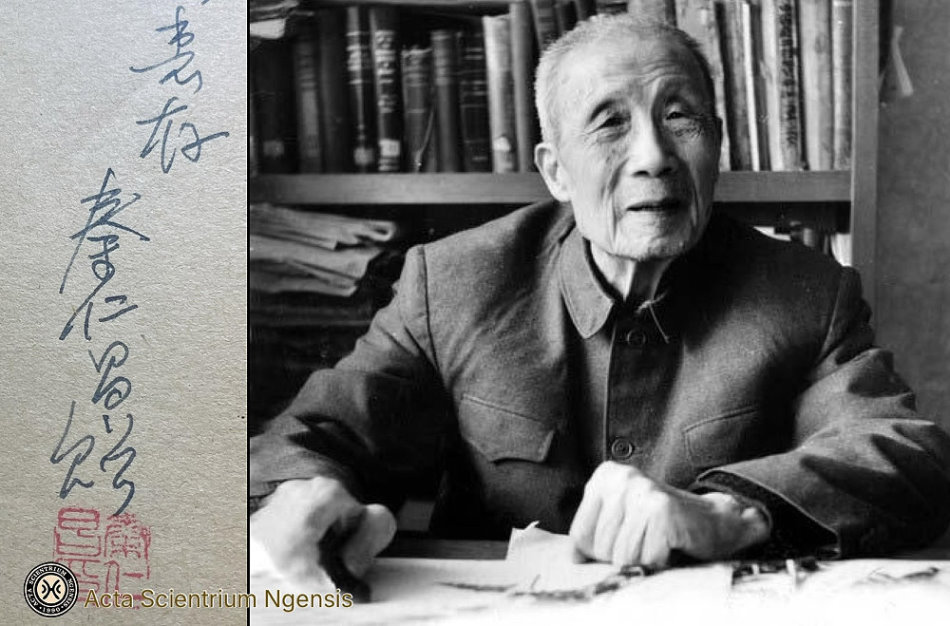

中國蕨類學分類學之父 秦仁昌教授 (圖片來源:延陵科學綜合室)

我們紀念大帽山雙蓋蕨 ( Diplazium taimoshanensis ) 二十周年,不得先介紹我們敬重的蕨類學奠基人∼

秦仁昌教授 (1898年2月15日—1986年7月22日) 被譽為中國蕨類學之父。他出生於江蘇武進 (今常州市武進區) ,1919年進入金陵大學林學系學習,1925年獲得理學士學位。早年在東南大學任教時,發現中國的蕨類植物研究由外國學者主導,且國內缺乏系統的標本和文獻,於是毅然決定從零開始,開展中國蕨類植物的系統研究。 香港蕨類狀況與雙盖蕨屬

從照片看到的大帽山雙蓋蕨,可能感覺是欣欣向榮一片好光景,但實際的情況只是鏡頭並沒有記錄下來,與香港前景一樣, 一片暗淡!圖片來源:延陵科學綜合室

香港的蕨類植物種類豐富,約有220多種,生長在多種不同的生境,包括公園、山坡、濕氣較重的地方及樹幹上等。蕨類植物因為適合亞熱帶氣候,並有多樣的地理環境,如高山和濕潤的石隙懸崖,所以香港擁有豐富的蕨類資源。其中較常見的蕨類有華南毛蕨、鳳尾蕨和水龍骨科植物,這些常出現在城市和自然區域。香港也有一些珍稀及保育的蕨類品種,例如華南紫萁和粵紫萁,牠們分布較為局限且稀少,部分品種受到保護。

香港的雙蓋蕨屬 (學名 Diplazium) 屬於蹄蓋蕨科,學名源於希臘語「diplazo」,意指其孢子囊蓋具有雙重特徵,這是該屬的分類特色。全球這個屬大約有350種,為蹄蓋蕨科最大屬,也是蕨類中較大的屬之類植物生長在潮濕環境和灌木叢中,對當地生態系統有重要影響。關於香港現存的雙蓋蕨屬品種,已知約有5種分別為,這些蕨類生長於潮濕林地和環境特殊的亞熱帶地區,是香港蕨類植物多樣性的重要組成部分.

十分典型的大帽山雙蓋蕨 (Diplazium taimoshanensis) 葉緣帶鋸齒的三羽葉片,看上去比較呈黃色,缺乏一種新鮮綠的感覺,或許是季度問題,如果長遠也是這樣,情況會一天比一天差。(圖片來源:延陵科學綜合室) 通過種植區分觀察不同品種

剛剛自然打開的大帽山雙蓋蕨的三羽葉片幼孢子葉。(圖片來源:延陵科學綜合室)

香港近特有種馬鞍山雙蓋蕨以葉片形態的穩定及特徵鮮明與鄰近種區別,而雙蓋蕨和大帽山雙蓋蕨則在葉片大小、羽片分裂狀況及株高等方面各具不同,反映出其生態適應與進化歷程的差異。 香港鄰近地區生物多樣性情況

澳門路環的石面盤古道是知名的行山郊遊徑,為澳門重要的生物多樣性區域,距離不遠的九澳水庫區域,更為澳門自然科學重要物種的所在地。(圖片來源:延陵科學綜合室)

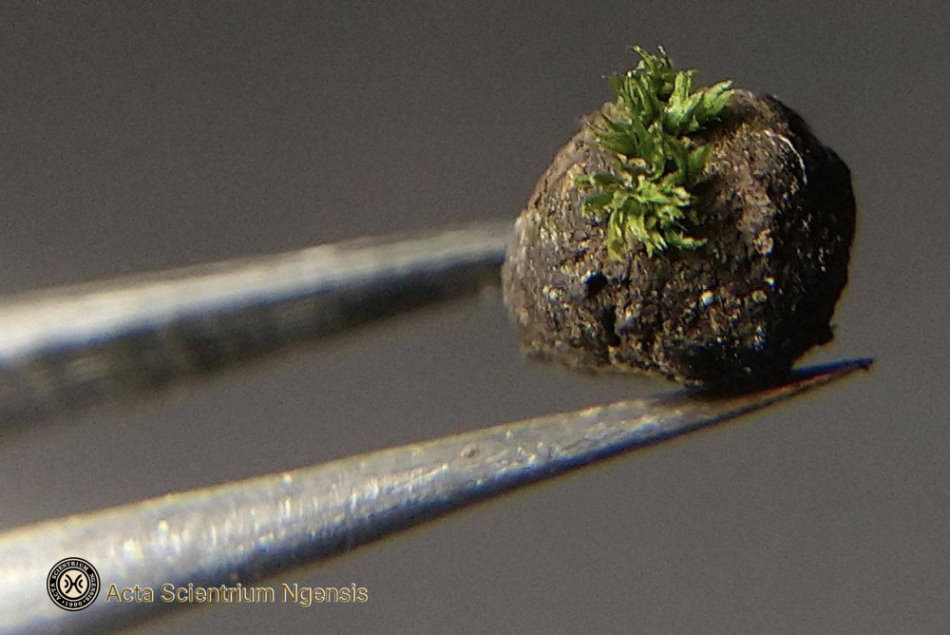

澳門鳳尾蘚 ( Fissidens macaoensis ) 為澳門特有的苔蘚植物,本室稱之為澳門生物多樣性的象徵物種。(圖片來源:延陵科學綜合室)

本室以栽培形式將澳門鳳尾蘚 ( Fissidens macaoensis ) 培植成功。這品種一直處於極危狀態。(圖片來源:延陵科學綜合室) 大帽山雙蓋蕨 (Diplazium taimoshanensis) 這個遺存的品種,亦可以稱為一個異數,現時在「廣、澳、台」數地之中,現時 祗有香港見到。但可以坦白的說,隨着時間過去,這個品種是否能夠綿延繁衍下去,也是一個未知之數,雖然他的環境長年在原始森林之內,但隨着溫室效應改變,天氣各方面不可抗力的因素,自然物種消失,亦似乎係本世紀面對最最大嘅問題。2025年踏入發現他的第20個年頭,我們在見到它時,內心不是歡喜若狂的感覺,反而係充滿着憂心,這是自然選擇的結果。總希望它好像20多年前未被人類發現之前一樣,繼繼一代接一代的生長下去。為香港蕨類植物的傳奇發光發亮。

我們研究完畢大帽山雙蓋蕨之後,隨着夕陽下山,那種青山依舊在,幾度夕陽紅湧出在腦海……香港已經不是昔日的香港,香港人要自求多福,只要信念仍在,香港人總會如八十年前一樣,會迎來第二次重光的一天。(圖片來源:延陵科學綜合室) 格物研究組 2025年9月15日 本網頁中所有圖片及文本受延陵科學綜合室版權保障

|