六足動物亞門(Subclass:

Hexapoda)下分為內口綱(Class: Entognatha)和昆蟲綱(Class: Insecta)兩大族群, 昆蟲是地球上最多的動物族群, 現今所知:動物界共有物種約一百萬種, 其中昆蟲約有100†

萬種; 而脊椎動物僅有1萬多種。一般認為: 昆蟲起源於三億多年前, 原始形式的昆蟲的翅膀仍未形成, 牠們全為地棲的。今天所見到的彈尾蟲(Homidia sp.)及衣魚(Lepisma

sp.)堪稱昆蟲的"祖宗", 牠們的親系因為不敵歲月的洪流而早己絕滅! 孑留者則一直過著半寄生的生活; 由於這類昆蟲的外骨骼系統仍未完善, 柔軟的身體使之難以化石的形式遺存下來, 故此古生代的無翅亞綱(Apterygota)昆蟲的大概情形是無法理解的。大概一億年前,

顯花植物(木蘭綱)出現, 昆蟲與植物建立了互利的共生關係, 為獲取植物的花蜜及花粉, 昆蟲的翅膀漸次形成,

昆蟲成為首個地球的飛行動物, 由於有飛行的能力,

昆蟲在覓食的過程中間接協助了植物授粉, 有效地促使開花植物的繁衍及進化, 大量新目(Order)以至新亞綱(Subclass)物種不斷形成。昆蟲亦因獲得食物而同時不斷的發展, 到了中生代兩者同時十分繁盛。昆蟲與植物的合作, 直接推動了陸生生物進化; 終於擺脫軟體動物及其他節肢動物的水生或陸生的局限性, 飛翔於地面之上, 為以後的飛行陸生動物提供了演化的藍圖。

上圖: 纓尾目 - 最原始的無翅昆蟲

昆蟲化石多是保存琥珀或沉積岩層中, 當昆蟲停留在裸子植物(如松類)樹身上時,緩慢地從莖上分泌的樹脂把來不及逃逸的昆蟲埋藏, 昆蟲很快在高黏度的樹液中窒息,而乾涸的樹脂把牠隔絕空氣, 隨樹木的枯萎而被土地掩埋, 經歷漫長的地質時間, 直到被人類發現, 其中保存的昆蟲仍很完好, 成為研究昆蟲極佳的標本。

但是, 對於大型昆蟲而言, 牠們行動較機警且快速, 樹脂對牠們的掩埋威脅不大, 所以保留於琥珀的標本很罕見, 而是與其他古生物一般, 被岩層埋葬, 這種保存方法對昆蟲而言, 僅形成退跡化石, 即使如此, 昆蟲的輪廓仍很好地得以保留.化石中的昆蟲可能全是如今已滅絕的物種。

迄今為止, 本室收藏的昆蟲化石, 共有兩個亞綱, 共11目。

昆蟲進化環(目)代表的收集

人們都普遍認同無翅亞綱為昆蟲綱動物起源的主幹, 至今為止,

延科綜(以下稱本室)僅發現了纓翅目(Thysanura)及彈尾目(Collembola)昆蟲, 96年9月期間於嶺園內的畜糞腐植堆中發現的"兩尾"昆蟲, 長度不到1厘米, 藉顯微鏡才可看清, 初時認為是屬於雙尾目(Diplura)的昆蟲, 但經仔細觀察後, 發覺有太多疑點,

99年5月宣告發現作廢! 本地研究昆蟲的人不多, 除了某所大學的動物學系設立專門人員及標本室外, 一般無人問津。根據本地文獻顯示: 香港土生的昆蟲已知共25個目, 本室迄今已發現了本地的所有目的代表品種。至於文獻沒有記載的幾個目, 相信在本地發現的機會己極微了!

昆蟲化石

本室分別從國內及利用互聯網引入多分自侏羅紀至第四紀的昆蟲化石或琥珀,

全屬現今已知目的品種,故而意義不算太大, 僅作參考而矣。

昆蟲的進化趨勢

昆蟲由陸生環節動物衍化而來, 無翅亞綱的昆蟲僅為皮質層保護的身體, 但敏捷的六肢體己發育完全, 牠們的腹部未端有尾狀物(腹尾), 牠們一般在地面竄動, 以有機質為食。本亞綱除了纓尾目外, 其他的雙尾目(Diplura), 原尾目(Protura)及彈尾目(Collembola)有時不被列入昆蟲綱中。事實上彈尾目質纓尾目沒有太多的相似,亦無法看出牠與其他昆蟲的相互關係。有翅亞綱(Pterygota)的蜉蝣目及蜻蜒目為最原始的現生有翅昆蟲, 之後的石蠅類至纓翅類昆蟲, 多數仍保存無翅亞綱成員的腹尾, 除了幾個營終生寄生而後天缺翅的幾目昆蟲外(如革翅目的一些品種食毛目及蝨目)。

無翅亞綱昆蟲終生在地上, 生活模式較為簡單, 牠們自卵中孵出至成蟲期, 體態不作變化, 稱為無變態昆蟲。而自蜉蝣至纓翅目昆蟲,

自卵孵出後, 經過漫長的幼蟲期, 才進入成蟲階段, 此時無論體態還是食性都與幼蟲時大相逕廷; 其中蜉蝣的成蟲的生命是最短暫的, 這類變態昆蟲被列為不完全變態。之後出現的昆蟲

(脈翅目-鞘翅目)中類似無翅亞綱遺存特徵亦大為減少: 腹尾不明顯, 外骨骼結構更為複雜。除了蚤目外, 各目的大多數成員為翅膀發達的擅飛昆蟲。完全變態昆蟲自卵至成蟲的各階後中"增設"了特殊的蛹期, 作為變態過程的最後衝刺。昆蟲發展到鞘翅目, 可謂達到了進化的頂極, 這個目的品種約27萬多種, 為動物中的第一大目。

1996年,隨著<<延陵鳥類志>>的建立, 開始對昆蟲進行一次分類學的"大探索", 同年9月2日,7 日及20日, 纓翅目,嚙蟲目及奇蟲目昆蟲被分別發現, 之後的多個目的昆蟲先後被收集, 石蠅及石蛾分別為兩個不同目的代表, 牠們生活在非常清澈的溪流中。由於環境的污染難以找得, 本室費了很多時間, 直至1998年3月才於山溪中發現牠們。 一旦被寄生今人難以忍耐的人類主要害蟲的蝨目昆蟲, 似乎在本地銷聲暱跡, 為收集這個目,本室特地託人自國內帶回死蟲。98年中旬, 透過美國的昆蟲標本商購入竹節蟲目品種, 但真正的本地竹節蟲, 於1999年6月上旬偶爾於城門水塘流域的岸邊發現, 為本地可發現昆蟲的最後一目了。

本室把多年收集的各個目昆蟲的代表品種製作成簡易展示型標本匣, 51厘米 x

41厘米

簡易常規性昆蟲標本

一般昆蟲有外骨骼, 而且代表昆蟲特徵的結構多附在外骨之上, 多數是穩定的幾丁質為主要成分: 當己死的昆蟲在無菌腐蟲蛀及乾燥的環境中, 很快便會被固定下來, 內部的肉質部分雖隨水分的蒸發而乾枯, 外殼或翅膀的形狀卻仍保持下來, 祗要稍加整理及防蛀, 昆蟲標本便能長期保存下來, 因此, 昆蟲一般採取乾製法, 而且製作方法甚為簡單。

纓尾目昆蟲(衣魚)乾製的難題與解決

一般大型的昆蟲及其幼蟲的腹部多採取類似剝製的方法進行腹腔的處理, 效果不俗!

但是對於纓尾目昆蟲而言, 一般資料建議以乙醇泡浸法, 本室覺得此法雖為權宜之計, 但泡浸過的標本把原有顏色完全消失。故此使用剝製之法似乎是唯一方法。進行過纓尾目剝製可知:

衣魚的內臟僅被皮質層包裹, 該皮層質極易脆裂, 而且附在皮上的銀灰色鱗粉更易剝落, 剝製時任何物件將不能觸及皮層, 這種剝製幾乎是不可行的。

衣魚最原始的昆蟲,其身體仍未有完善的外骨骼結構, 腹部還似軟體動物般的柔軟而含水量多, 加上外表覆蓋極易剝落的銀灰色鱗片; 要將之按原物乾燥下來, 使製作者深感困惑。解決之法乃首先在墊板上刻上一道長方形的小孔, 此孔的面積如腹部的表面積相若, 把衣魚放在墊板上中, 使腹部位於小孔之上, 隨即在衣魚與墊板的接觸以優質透明膠水使之緊合, 進行整形後便可在空氣中乾燥。初以為利用小孔把放置一兩天後腹部開始萎縮而不致腐爛時利用微細工具從墊板底部處把內藏掏出, 繼而再小心把填充物堆上,并復原衣魚形態。但事實上可能因為有小孔及外圍有膠質黏附的關係, 衣魚內藏萎縮時大量水分的發散會向下部的小孔進行, 而外圍的黏附層足以有抵銷因水分蒸發的氣壓問題故而保存了軟體的形狀。用此法製作的衣魚標本, 效果不錯, 當然腹部也略有萎縮, 但總比一般的酒精浸製要好。

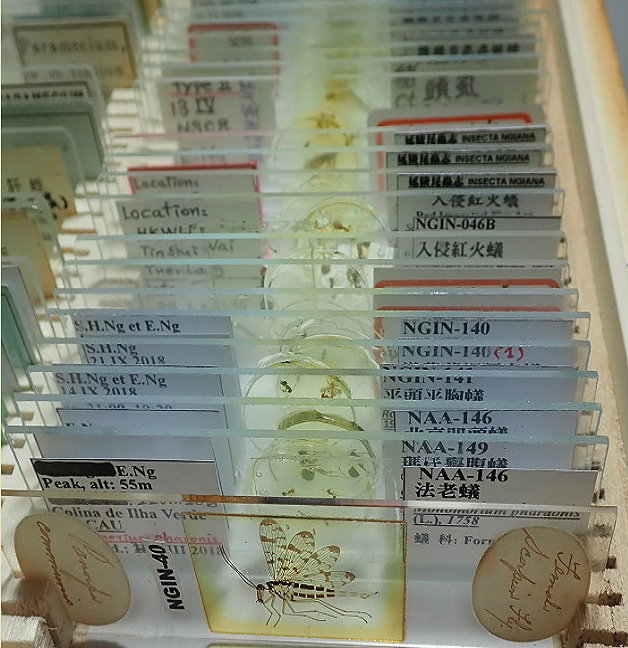

昆蟲的顯微鏡載玻片標本

延陵動物志(昆蟲綱)

括號內編碼為紀錄的存檔編號, NGIN = NG's

Scientific collection - Insect specimen.

標本標簽: NSC標本規格.

標本類別: 乾製 (少數除外), 2D/3D標本, 2D展示

標本封裝形式: NSC視窗式標本匣

後期防蟲劑: C10H8 (含微量乙醇)